近日看了一些變壓器的設計資料,發現在用AP法確定磁芯的尺寸參數時,關于AP的公式形形色色,幾乎每一個都不一樣.我收集的有以下:

(1) AP=Ps/(2△B*fs*J*Ku) Ps為視在功率

(2) AP=1.16*Pt/(4*Bm*fs*Ku*Kj) Pt為計算功率,和Ps好像不太一樣,計算式不一樣

(3) AP=Po/(△B*fs*J*Ku) 這個和1式很近似

(4) AP=(1.11Pi/Ko*Kp*△B*fs)的1.143次方 (對正激來說)

其中:△B為磁通變換范圍

fs 為工作頻率

J 為電流密度

Ku 窗口占用系數

Kj 電流密度系數

Ko 窗口使用系數

Kp 繞線系數

可能這些公式大多都有某種程度上的近似,那么為了使設計結果更加合理,到底哪個更好一些,主要針對正激式,請大家發表以下看法,真的很疑惑,謝謝.

關于AP值得計算,大家怎么看

全部回復(23)

正序查看

倒序查看

@七年之癢

公式千變萬化,實際一通百通.萬變不離其宗,關鍵在于領悟.不能融會貫通,就不算是真正的學會知識.

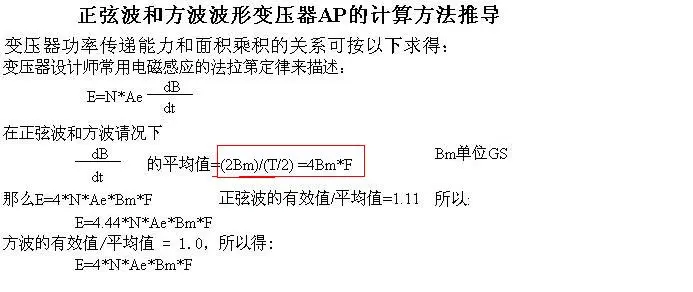

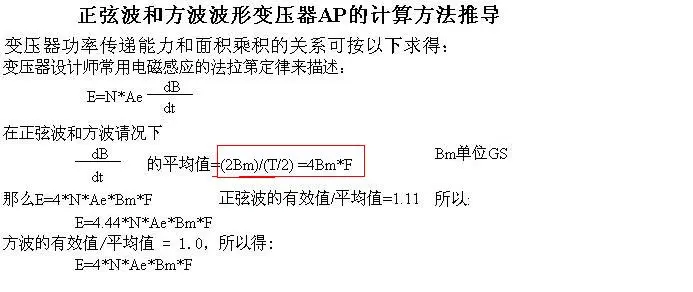

謝謝七年,看了一下,如獲至寶,但是有一個地方不明白,就是圖中紅框內所示,主要是對Bm的意思很模糊,它和我們通常說的deltB有什么不同,為什么前面的系數是2?

500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='這是一張縮略圖,點擊可放大。\n按住CTRL,滾動鼠標滾輪可自由縮放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/36/1133426344.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">

500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='這是一張縮略圖,點擊可放大。\n按住CTRL,滾動鼠標滾輪可自由縮放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/36/1133426344.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">

500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='這是一張縮略圖,點擊可放大。\n按住CTRL,滾動鼠標滾輪可自由縮放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/36/1133426344.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">

500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='這是一張縮略圖,點擊可放大。\n按住CTRL,滾動鼠標滾輪可自由縮放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/36/1133426344.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);"> 0

回復

@hyh61035

謝謝七年,看了一下,如獲至寶,但是有一個地方不明白,就是圖中紅框內所示,主要是對Bm的意思很模糊,它和我們通常說的deltB有什么不同,為什么前面的系數是2?[圖片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='這是一張縮略圖,點擊可放大。\n按住CTRL,滾動鼠標滾輪可自由縮放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/36/1133426344.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">

正弦時,ΔB=2Bm (由Bm到-Bm),又B由Bm擺到-Bm時需要的時間是T/2,所以ΔB/Δt的平均值是4.Bm.F,亦即E的平均值是4.N.A.Bm.F ,E的有效值(rms值) =1.11*平均值 =4.44.N.A.Bm.F .

你可能覺得這推導有點賴,其實用數學分析亦得到同樣結果:

因為B=Bm.sinωt, dB/dt=ω.Bm.cosωt, E=N.A.dB/dt =ω.N.A.Bm.cosωt,所以E的峰值是ω.N.A.Bm, E的rms值=0.707*峰值 =4.44.N.A.Bm.F,與上同.

你可能覺得這推導有點賴,其實用數學分析亦得到同樣結果:

因為B=Bm.sinωt, dB/dt=ω.Bm.cosωt, E=N.A.dB/dt =ω.N.A.Bm.cosωt,所以E的峰值是ω.N.A.Bm, E的rms值=0.707*峰值 =4.44.N.A.Bm.F,與上同.

0

回復

@qaz33510

正弦時,ΔB=2Bm(由Bm到-Bm),又B由Bm擺到-Bm時需要的時間是T/2,所以ΔB/Δt的平均值是4.Bm.F,亦即E的平均值是4.N.A.Bm.F,E的有效值(rms值)=1.11*平均值=4.44.N.A.Bm.F.你可能覺得這推導有點賴,其實用數學分析亦得到同樣結果:因為B=Bm.sinωt,dB/dt=ω.Bm.cosωt,E=N.A.dB/dt=ω.N.A.Bm.cosωt,所以E的峰值是ω.N.A.Bm,E的rms值=0.707*峰值=4.44.N.A.Bm.F,與上同.

第一種方法確實很牽強,第二種很合情合理,謝謝

但是你分析了正弦波的情況,那么方波呢,按你的第一種方法來看,B在半周期內的變化量應該就是Bm-0=Bm,除以T/2,就是2Bm/T,

按第二種方法來看,方波一般表示為分段函數的形式,他在任意半周期內的變化率都是0,這又怎么解釋呢.

這里的Bm指得就是單向的最大磁通密度吧.

但是你分析了正弦波的情況,那么方波呢,按你的第一種方法來看,B在半周期內的變化量應該就是Bm-0=Bm,除以T/2,就是2Bm/T,

按第二種方法來看,方波一般表示為分段函數的形式,他在任意半周期內的變化率都是0,這又怎么解釋呢.

這里的Bm指得就是單向的最大磁通密度吧.

0

回復

@qaz33510

正弦時,ΔB=2Bm(由Bm到-Bm),又B由Bm擺到-Bm時需要的時間是T/2,所以ΔB/Δt的平均值是4.Bm.F,亦即E的平均值是4.N.A.Bm.F,E的有效值(rms值)=1.11*平均值=4.44.N.A.Bm.F.你可能覺得這推導有點賴,其實用數學分析亦得到同樣結果:因為B=Bm.sinωt,dB/dt=ω.Bm.cosωt,E=N.A.dB/dt=ω.N.A.Bm.cosωt,所以E的峰值是ω.N.A.Bm,E的rms值=0.707*峰值=4.44.N.A.Bm.F,與上同.

4.44其實就是波形系數,也可以這樣表達正弦波:

Erms=1.11*2Bm*N*Ae*F/D D是0.5的波形系數--4.44

依次類推,只要知道了波形,就可以計算波形電壓.

正負方波:Erms=1*2Bm*N*Ae*F/D=4*Bm*N*Ae*F D為0.5的波形系數4

正負三角波:Erms=1.15*2Bm*N*Ae*F/D D為0.5波形系數--4.6

正負梯形波:Erms=0.525*2Bm*N*A*F/D*D D為0.5波形系數--4.2

單方波:Erms=△Bm*N*Ae*F/SQRT(D)*D=△Bm*N*Ae*F/(SQRT(D))^3D為0.5波形系數--2.8

單三角波:Erms=1.16*△Bm*N*A*F/SQRT(D)*D=1.16*△Bm*N*Ae*F/((SQRT(D))^3 D為0.5波形系數--3.28

連續三角波:Erms=1.16*△Bm*N*A*F/D=1.16*△Bm*N*Ae*F/D D為0.5波形系數--2.32

Erms=1.11*2Bm*N*Ae*F/D D是0.5的波形系數--4.44

依次類推,只要知道了波形,就可以計算波形電壓.

正負方波:Erms=1*2Bm*N*Ae*F/D=4*Bm*N*Ae*F D為0.5的波形系數4

正負三角波:Erms=1.15*2Bm*N*Ae*F/D D為0.5波形系數--4.6

正負梯形波:Erms=0.525*2Bm*N*A*F/D*D D為0.5波形系數--4.2

單方波:Erms=△Bm*N*Ae*F/SQRT(D)*D=△Bm*N*Ae*F/(SQRT(D))^3D為0.5波形系數--2.8

單三角波:Erms=1.16*△Bm*N*A*F/SQRT(D)*D=1.16*△Bm*N*Ae*F/((SQRT(D))^3 D為0.5波形系數--3.28

連續三角波:Erms=1.16*△Bm*N*A*F/D=1.16*△Bm*N*Ae*F/D D為0.5波形系數--2.32

0

回復

@hyh61035

第一種方法確實很牽強,第二種很合情合理,謝謝但是你分析了正弦波的情況,那么方波呢,按你的第一種方法來看,B在半周期內的變化量應該就是Bm-0=Bm,除以T/2,就是2Bm/T,按第二種方法來看,方波一般表示為分段函數的形式,他在任意半周期內的變化率都是0,這又怎么解釋呢.這里的Bm指得就是單向的最大磁通密度吧.

其實第一種方法不是牽強的,只是不那么直觀而已.

方波時,注意B不是方波,是三角波,平均ΔB/Δt 亦是4.Bm.F .

如硬要用數學分析去找出方波時的關系,其中一個做法是把E化成一系列正弦諧波,進而求得一系列相應的B正弦諧波成份,然后把所有的B成分加起來.

方波時,注意B不是方波,是三角波,平均ΔB/Δt 亦是4.Bm.F .

如硬要用數學分析去找出方波時的關系,其中一個做法是把E化成一系列正弦諧波,進而求得一系列相應的B正弦諧波成份,然后把所有的B成分加起來.

0

回復

@七年之癢

4.44其實就是波形系數,也可以這樣表達正弦波:Erms=1.11*2Bm*N*Ae*F/D D是0.5的波形系數--4.44依次類推,只要知道了波形,就可以計算波形電壓.正負方波:Erms=1*2Bm*N*Ae*F/D=4*Bm*N*Ae*FD為0.5的波形系數4正負三角波:Erms=1.15*2Bm*N*Ae*F/D D為0.5波形系數--4.6正負梯形波:Erms=0.525*2Bm*N*A*F/D*D D為0.5波形系數--4.2單方波:Erms=△Bm*N*Ae*F/SQRT(D)*D=△Bm*N*Ae*F/(SQRT(D))^3D為0.5波形系數--2.8單三角波:Erms=1.16*△Bm*N*A*F/SQRT(D)*D=1.16*△Bm*N*Ae*F/((SQRT(D))^3 D為0.5波形系數--3.28連續三角波:Erms=1.16*△Bm*N*A*F/D=1.16*△Bm*N*Ae*F/D D為0.5波形系數--2.32

七師父辛苦啦.

0

回復

@七年之癢

4.44其實就是波形系數,也可以這樣表達正弦波:Erms=1.11*2Bm*N*Ae*F/D D是0.5的波形系數--4.44依次類推,只要知道了波形,就可以計算波形電壓.正負方波:Erms=1*2Bm*N*Ae*F/D=4*Bm*N*Ae*FD為0.5的波形系數4正負三角波:Erms=1.15*2Bm*N*Ae*F/D D為0.5波形系數--4.6正負梯形波:Erms=0.525*2Bm*N*A*F/D*D D為0.5波形系數--4.2單方波:Erms=△Bm*N*Ae*F/SQRT(D)*D=△Bm*N*Ae*F/(SQRT(D))^3D為0.5波形系數--2.8單三角波:Erms=1.16*△Bm*N*A*F/SQRT(D)*D=1.16*△Bm*N*Ae*F/((SQRT(D))^3 D為0.5波形系數--3.28連續三角波:Erms=1.16*△Bm*N*A*F/D=1.16*△Bm*N*Ae*F/D D為0.5波形系數--2.32

其它不說,單方波 和 單三角波 是不是有問題啦?

0

回復

@七年之癢

p即平均功率,也稱有功功率,對正弦波嚴格來說,P=Urms*Irms也是不正確的,應該P=Urms*Irms*cos∮ 對于方波和三角波,其平均功率等于恒定分量的功率和各次諧波平均功率的代數和.功率=1/T∫0-tUpIpdt對正弦和非正弦同樣適用.對于計算方波和三角波我認為P=Urms*Irms應該也適用.

我上面主要想說的是 P=方形的Vrms*三角形的Irms不能成立,像反激里的情況,所以建議不用Erms值.

是的,P= Vrms*Irms可用于電流和電壓是相同波形的正弦,方波或三角波,并且要電流電壓之間沒有相移.

但P=Vrms*Irms*cosΦ卻只能用于正弦波.

是的,P= Vrms*Irms可用于電流和電壓是相同波形的正弦,方波或三角波,并且要電流電壓之間沒有相移.

但P=Vrms*Irms*cosΦ卻只能用于正弦波.

0

回復

@七年之癢

4.44其實就是波形系數,也可以這樣表達正弦波:Erms=1.11*2Bm*N*Ae*F/D D是0.5的波形系數--4.44依次類推,只要知道了波形,就可以計算波形電壓.正負方波:Erms=1*2Bm*N*Ae*F/D=4*Bm*N*Ae*FD為0.5的波形系數4正負三角波:Erms=1.15*2Bm*N*Ae*F/D D為0.5波形系數--4.6正負梯形波:Erms=0.525*2Bm*N*A*F/D*D D為0.5波形系數--4.2單方波:Erms=△Bm*N*Ae*F/SQRT(D)*D=△Bm*N*Ae*F/(SQRT(D))^3D為0.5波形系數--2.8單三角波:Erms=1.16*△Bm*N*A*F/SQRT(D)*D=1.16*△Bm*N*Ae*F/((SQRT(D))^3 D為0.5波形系數--3.28連續三角波:Erms=1.16*△Bm*N*A*F/D=1.16*△Bm*N*Ae*F/D D為0.5波形系數--2.32

0

回復