上一篇講述了開關電源的COT控制模式,這一篇開始總結一下環路補償的內容。一直以來, 環路的計算和補償都是開關電源領域的“難點”,難在哪里?個人感覺是因為完全理解它需要一定的信號與系統和高等數學的基礎,涉及到傅里葉變換,拉普拉斯變換以及時域頻域間的相互轉換。將這些大學期間學習的理論知識運用到開關電源系統中,去分析其內部反饋環路的穩定性,并且在頻域求解出合適的補償器件參數,還要結合波特圖衡量最終的閉環是否足夠穩定同時具備一定余量。這一系列操作下來確實會讓很多初學者摸不著頭腦。但作為工程師,不能因為難就繞過它,而是要迎難而上~

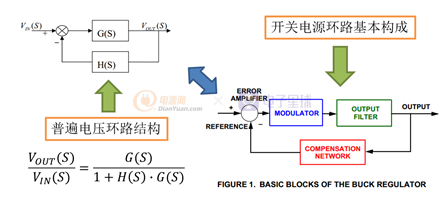

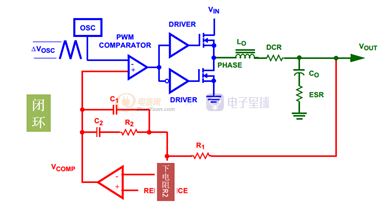

開關電源系統中,引入負反饋電路,達到穩定輸出電壓的目的。但,當某一頻率的擾動信號經過反饋環路后增益為0dB,相位翻轉180度,此時,即使擾動源頭消失,該擾動信號也將一直存在于系統,這就是反饋帶來的系統不穩定。為了避免這種情況的發生,通過加入補償電路的方式,設計一個無條件穩定的反饋系統是我們的目標。首先,把整個系統分為被控對象和反饋兩部分,被控對象具有正向傳遞函數G(s),其輸出通過反饋網絡H(s)返回,來調整輸出,達到預期的電壓、電流量(如圖1)。電源系統中,被控對象由PWM調制器、功率級驅動器、開關管和LC濾波器構成(如圖2),反饋模塊由分壓器、補償誤差放大器構成(如圖3中包含),一般傾向于將誤差放大器分為兩個部分,一個只求和,另一個僅考慮增益。

圖1.反饋環路的基本構成

圖2. 功率級被控對象構成圖

被控對象傳遞函數也成為控制到輸出的傳遞函數,即變換器的輸出電壓除以控制電壓(誤差放大器輸出)。該傳遞函數就是PWM調制器(MODULATOR)和LC濾波器的傳遞函數之積。相當于把LC濾波器的幅頻特性曲線向上垂直移動PWM調制器的增益。

圖3. 閉環控制電路構成圖

圖3所示為電壓控制模式下的閉環電路構成圖,看到反饋部分包括分壓器、誤差放大器和補償網絡。分壓器就是分壓電阻,只帶來幅度的增益,誤差放大器又可以分為普通電壓型和跨導放大型,其補償網絡可給系統帶來增益和相位上的改善。需要注意,對于電壓型放大器,傳遞函數與下電阻無關,下電阻只起到偏置作用。而對跨導放大器,兩個分壓電阻均參與環路補償。若使用跨導放大器,只有反饋電阻之比是最重要的,只要上下電阻比值不變,就能獲得相同的輸出電壓且環路幅相特性保持不變!但對于普通放大器,最好保持上電阻不變,修改下電阻阻值來改變輸出電壓,這樣能夠保證交流幅相特性不變。

上面介紹了開關電源反饋環路的基本組成,下面定量的列出它們的傳遞函數:

- (1) PWM調制器、功率級驅動器、開關管

圖4. 功率級前端傳遞函數

這部分電路構成了除LC濾波器之外的被控對象傳遞函數,在電壓型控制模式下,由于采用固定頻率和幅度的PWM鋸齒波作為比較器同相輸入,因此可以精確的推算出它的傳遞函數(如圖4)。

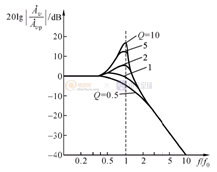

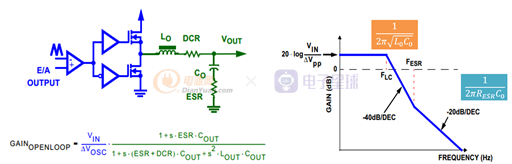

- (2) LC濾波器傳遞函數

圖5. LC傳遞函數

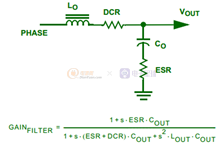

降壓變換器后級有一個LC濾波器,但要注意在實際情況中還要考慮寄生參數的影響。如,L的DCR和C的ESR。電源系統的輸出電容越大越好是一個誤區,這會在輸出濾波器響應中產生很高的峰值(高Q值)。這種情況發生時,相移會突變,導致條件穩定性問題。(注意,R為負載電阻值)

- (3) 被控對象傳遞函數

圖6. 被控對象傳遞函數

被控對象傳遞函數也成為控制到輸出的傳遞函數,即變換器的輸出電壓除以控制電壓(誤差放大器輸出)。該傳遞函數就是PWM調制器(MODULATOR)和LC濾波器的傳遞函數之積。相當于把LC濾波器的幅頻特性曲線向上垂直移動PWM調制器的增益。

以上就是電壓型控制模式下功率級(也叫被控對象)的傳遞函數,可以看到它的頻率增益曲線中,有一個LC形成的雙極點,一個ESR形成的零點。其實如果沒有補償電路也是可以的,因為ESR零點頻率如果足夠低,就可以保證在穿越頻率處相位裕量大于45度,但這個因素不可控,所以還是需要設計補償電路保證穿越頻率處足夠的相位裕度。下面是針對電壓型控制模式的幾種補償方法:

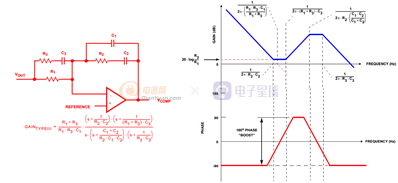

圖7.Type2普通運放補償傳遞函數

圖6所示是TYPE2型補償網絡,適用于濾波電容含有ESR且選擇的穿越頻率大于ESR零點頻率的情況,便于利用ESR零點形成-1穿越斜率。否則,如果要求高帶寬下還有足夠的phase margin,或輸出電容ESR為0或ESR零點頻率超過零極點截止頻率,則需要TYPE3型補償網絡提供補償。另外在很多電流控制模式中也會選擇type2補償方式。

圖8. Type3普通運放傳遞函數

對于TYPE3補償網絡,提供一個零極點、兩個零點和兩個極點(如圖7)。設計時,將兩個零點放在LC雙極點附近,第一個極點放在ESR形成的零點附近,第二個極點放在0.5Fsw、Fsw、Fc或10Fc處。注意:相位的改變是在零極點前緩慢的開始,到零極點后緩慢的結束。由于含有雙極點和雙零點的type3型補償具有更小的相位滯后,因此適合于不含ESR的LC濾波器補償,以減小相位滯后。需要注意,補償網絡增益一定不能高于誤差放大器的開環增益,否則會產生飽和。

上面就介紹了傳統電壓型控制模式下反饋環路補償網絡的構成和傳遞函數的計算,但怎么通過這些參數判斷最終的環路是否穩定呢?下面列出幾條一般準則作為環路穩定性判斷依據:

- (1) 在穿越頻率F_co處,總開環相移要小于360°,且需要預留45°余量,即相位裕度大于45°(最好為60°)

- (2) 在穿越頻率F_co處,增益曲線變化率為-1,以避免穿-2斜率在穿越頻率處相位的快速變化

- (3) 提供必要的增益裕量(12dB)

備注:應當注意,并不是絕對要求開環增益曲線在穿越頻率附近的增益斜率為必須為-1,但是由于-1增益斜率對應的相位曲線相位延遲較小,且變化相對緩慢,因此它能夠保證,當某些環節的相位變化被忽略時,相位曲線仍將具有足夠的相位裕量,使系統保持穩定。

以上就是這篇文章的內容,主要針對傳統電壓控制模式下的環路補償方法及其電路組成做了詳細介紹,之后列出了該模式下功率級和反饋補償網絡的傳遞函數,最后給出了環路穩定性判定的一般依據。下一篇打算介紹電流控制模式下的環路補償方法和相應電路,估計下一篇寫完就該跟大家拜年了,哈哈~