在服務器、PC、通信等領域會用到高性能的CPU,比如Intel至強系列,AMD霄龍系列,還有龍芯3C系列等。這些CPU的核心供電無一例外都采用多相電源方案,原因之一是這些高性能CPU功耗需求較大,動輒幾百W,單相供電無法滿足功率轉換需求,二是多相供電利用交錯并聯技術,可以極大的提高輸出供電的性能,包括更快的瞬態響應,更小的紋波電壓,以及更好的散熱條件等。

而近年來CPU功率需求成倍增長,電流需求動輒幾百安培甚至上千安,這就要求電源相數隨之增加,導致電源模塊所占面積也增加。但主板面積卻無法無限制的增大,特別是CPU周邊空間更加緊張,這就對多相電源的設計帶來了前所未有的挑戰。而TLVR技術的出現使多相供電的性能得到了躍升,縮減電源模塊占板面積的同時還降低了整體BOM成本。下面我將對TLVR技術做個簡單的介紹與分享,和大家共同學習進步。

(1) 技術起源

TLVR概念起初由谷歌在APEC會議中提出,全稱Trans-Inductor Voltage Regulator。該技術通過增加各相電感之間的耦合來改善傳統多相電源的性能,同時也避開了已有的一些耦合電感專利(通過增加額外的補償電感)。

(2) 應用優勢

采用TLVR技術的多相電源方案擁有比傳統多相電源更快的瞬態響應,這一優勢特別適合改善高性能CPU在大負載跳變時候帶來的電壓過沖。這樣,我們采用更低的開關頻率就可以達到與傳統多相電源同樣的瞬態響應性能,而較低的開關頻率也能夠提高電源轉換效率。同時,還能夠節省大量7343封裝的聚合物電容,采用全MLCC設計,以期降低成本。所以綜合來看,TLVR技術非常有引入的必要,特別對一些高性能CPU的多相供電方案性能有明顯提升。

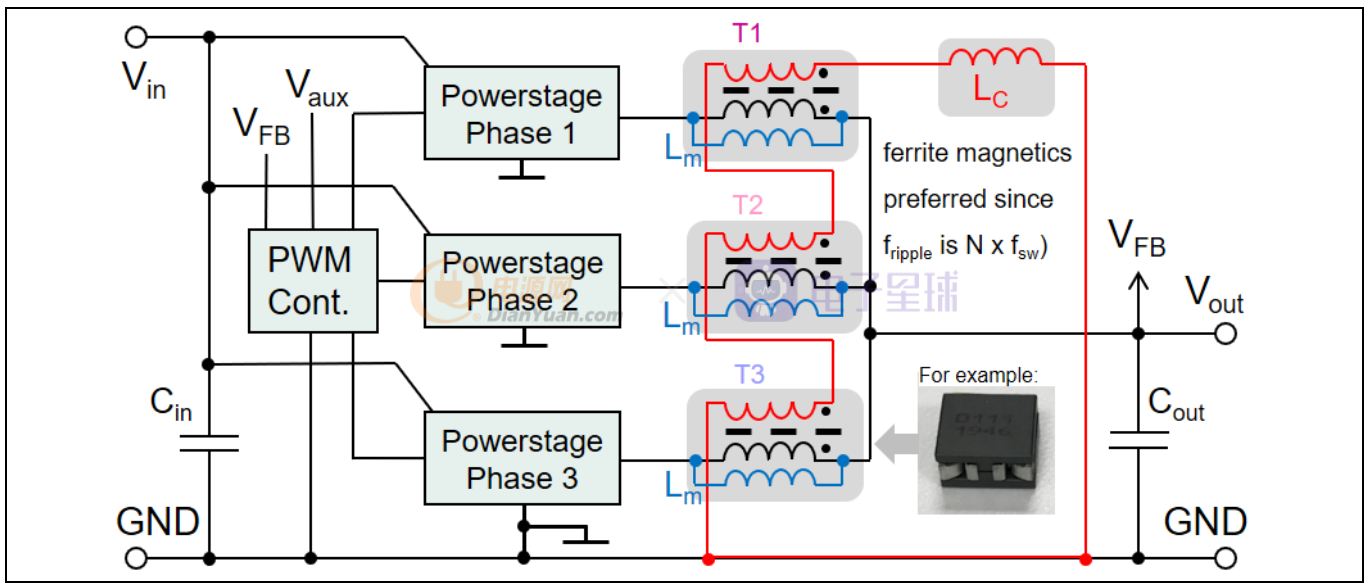

圖1.TLVR參考線路

(3) 電路結構

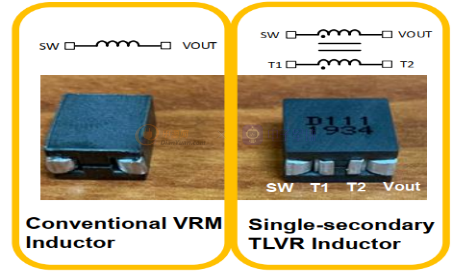

上圖1是某電源廠商提供的TLVR參考設計。在電路組成上,傳統多相電源方案和TLVR方案區別不是很大,主要就是把輸出電感由單線圈的組合功率電感替換為4Pin雙線圈的耦合電感(T1-T3),其實類似一個變壓器的結構,然后再在耦合路徑(變壓器初級線圈)額外增加一個補償電感Lc即可(用于調整電源響應速度和穩定性)。這樣的設計能夠增加電源系統響應帶寬(加大穿越頻率),進而極大的提高電源系統的瞬態響應速度。下圖2列出了兩種電感的示意圖,看到其最大區別就是Pin數的增加,但通過合理設計是可以做到co-Lay的(和已有傳統多相方案兼容)。

圖2.傳統電感和TLVR示意圖

(4) 等效電路和波形分析

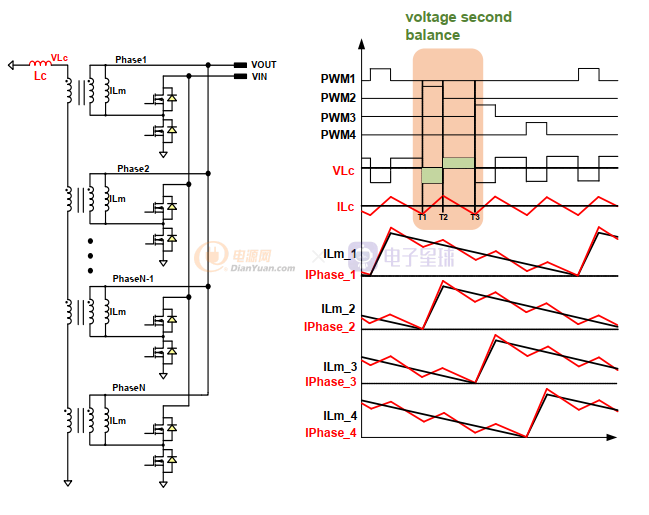

如圖3所示,為TLVR電源方案的等效電路和對應每一相通過的電流波形(穩態下)。

圖3.TLVR電路等效原理圖和對應的穩態電流波形

左邊的等效電路中,ILm代表流過TLVR電感的大功率信號,VLc和ILc分別代表補償電感Lc上的電壓和通過的電流(AC小信號,小功率)。而中間部分則代表TLVR電感中1:1等效緊耦合的變壓器線圈。右邊是關鍵信號波形,包括PWM 、VLc、ILc以及ILm_x和IPhase_x,看到PWM信號波形與傳統多相電源PWM輸出沒有差別,均為錯相輸出,補償電感Lc的電壓極性和PWM相反,電流ILc頻率為n倍開關頻率,均值為0,且幅度很小(相比于功率電流ILm)。TLVR電感的功率電流ILm_x等于傳統多相電源每相的輸出電流,而實際流過TLVR電感每一相的電流IPhase_x為ILm_x和ILc的疊加。

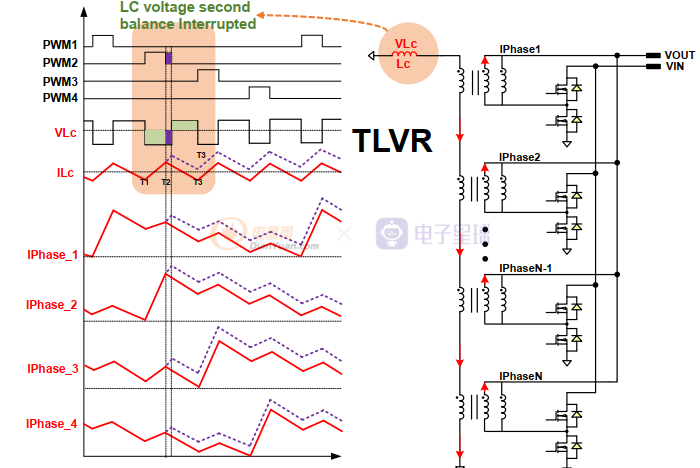

如圖4所示,為TLVR電源方案的等效電路和對應每一相通過的電流波形(瞬態下)。

圖4.TLVR電路等效原理圖和對應的瞬態電流波形

右邊的等效電路中, VLc和ILc分別代表補償電感Lc上的電壓和通過的電流,看到中間1:1等效變壓器初級和次級線圈電流其實是反向的。左邊是關鍵信號波形,包括PWM、VLc、ILc和IPhase_x,瞬態負載條件下,PWM信號波形與傳統多相電源PWM輸出調整方式基本相同,均為增加某一項PWM的占空比,但區別在于PWM占空比改變后,流過補償電感Lc的電流會隨之改變,而這一變化會同步耦合到其他幾相,這就會讓所有相幾乎同步對瞬態電流的變化做出響應,輸出總電流也很快能夠到達負載需求的電流。這種方式有效改善了多相電源的瞬態響應,降低了電源輸出端對大尺寸固態電容的需求。

(5) 實際測試結果對比

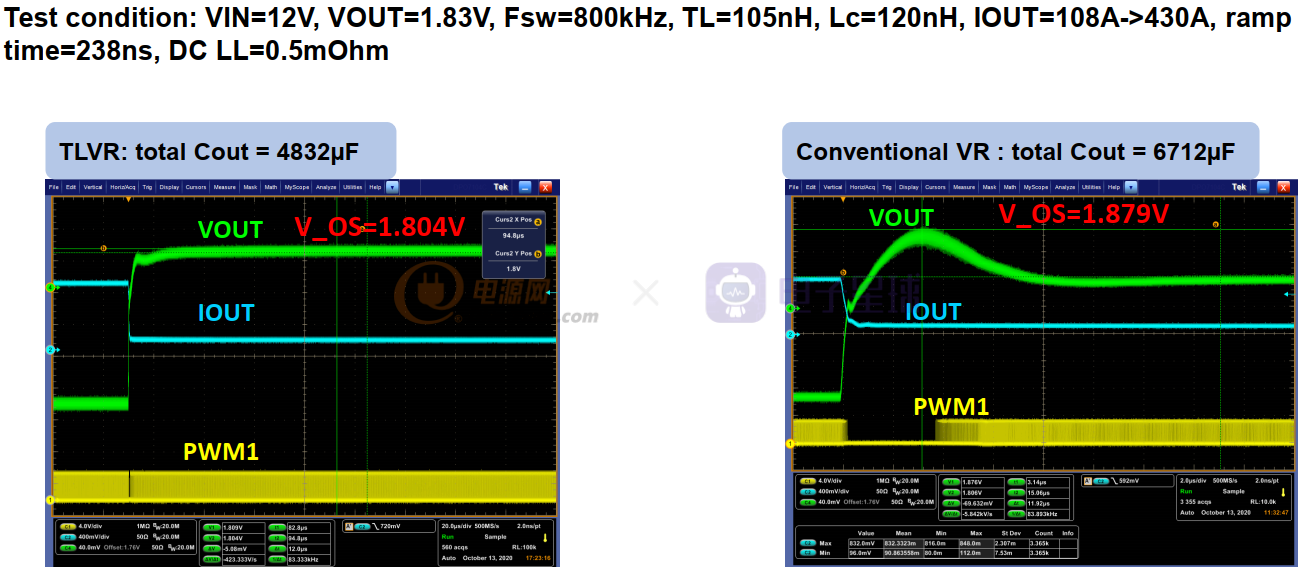

如圖5所示,為某IC廠商提供的傳統多相電源方案和TLVR方案的測試結果對比,測試條件如下:

圖5.TLVR電路等效原理圖和對應的瞬態電流波形

可以清楚看到,在同等配置下,采用TLVR方案的多相電源在負載電流瞬間下降時,幾乎看不到明顯過沖,而傳統多相方案則存在約80mV過沖電壓,而且過沖持續時間長達20us以上,更重要的是TLVR方案所需輸出電容僅為傳統方案的70%!

綜上所示,采用TLVR技術的多相電源方案具有瞬態響應快,成本低,易移植(只替換輸出電感),兼容性好等優勢,是高性能CPU、AI芯片供電方案的首選替代方案。